Am 11. April jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald nahe Weimar zum 80. Mal. Das Gelände des ehemaligen KZ auf dem Ettersberg ist heute eine Gedenkstätte, deren Mitarbeiter über NS-Verbrechen aufklären. Doch wie ist das in Thüringen, einem Bundesland, in dem AfD bei den letzten Wahlen die stärkste Kraft wurde? Historiker Jens-Christian Wagner spricht mit ntv.de darüber, wie die AfD und ihre Wähler die Gedenkstättenarbeit in Thüringen beeinflussen und warum Björn Höcke bei Gedenkveranstaltungen unerwünscht ist.

ntv.de: Bei den Landtagswahlen 2024 in Thüringen wurde die AfD unter Spitzenkandidat Björn Höcke mit 32,8 Prozent stärkste Kraft. Bei den Bundestagswahlen erlangte die AfD sogar 38,7 Prozent. Verändert der Erfolg der AfD die Arbeit der Gedenkstätte?

Jens-Christian Wagner: Institutionell hat sich noch nichts geändert. Die Unterstützung durch die Landes- und Bundesregierung besteht weiterhin, weil die AfD noch nicht an der Macht ist. Aber die Arbeit vor Ort hat sich geändert. Rechtsextreme, rassistische und antisemitische Vorfälle haben zugenommen. Schmierereien und andere Störungen kommen häufiger vor. Allein am vergangenen Wochenende mussten wir in drei Fällen Platzverweise aussprechen.

Worum ging es?

Eine Frau hat bei ihrem Besuch in der Gedenkstätte eine "Schwarze Sonne" auf ihrer Kleidung getragen. Diese ist unter Neonazis ein Ersatzsymbol für das Hakenkreuz und steht auf der Liste verfassungswidriger Kennzeichen des Verfassungsschutzes. Wir haben die Frau und ihre zwei Begleitpersonen angesprochen und sie gebeten, das Gelände zu verlassen. Da haben die drei den Hitlergruß gezeigt und sind gegangen.

Was gibt es noch für Vorfälle?

Es kommt auch zu Vandalismus, aber das sind nicht per se politische Übergriffe. Und wir haben oft Probleme mit respektlosem Verhalten. Immer mehr Besucher pöbeln wegen Kleinigkeiten. Zum Beispiel haben sich am vergangenen Wochenende auch fünf Betrunkene im ehemaligen Krematorium unwürdig aufgeführt. Solches Verhalten hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Wir bemerken eine Verrohung in der Gesellschaft.

Wie gehen Sie damit um?

Wenn jemand mit Neonazi-Symbolen - auf der Kleidung oder auf die Haut tätowiert - hier aufläuft, dann diskutieren wir nicht. Neonazi-Symbole widersprechen unserer Hausordnung, dann sprechen wir einen Verweis aus. Und wenn die Menschen dem Verweis nicht nachkommen, rufen wir die Polizei. Mit allen anderen versuchen wir, das Gespräch zu führen. Und darunter werden mit Sicherheit auch etliche Wähler der AfD sein, wenn wir uns die Wahlergebnisse in Thüringen anschauen.

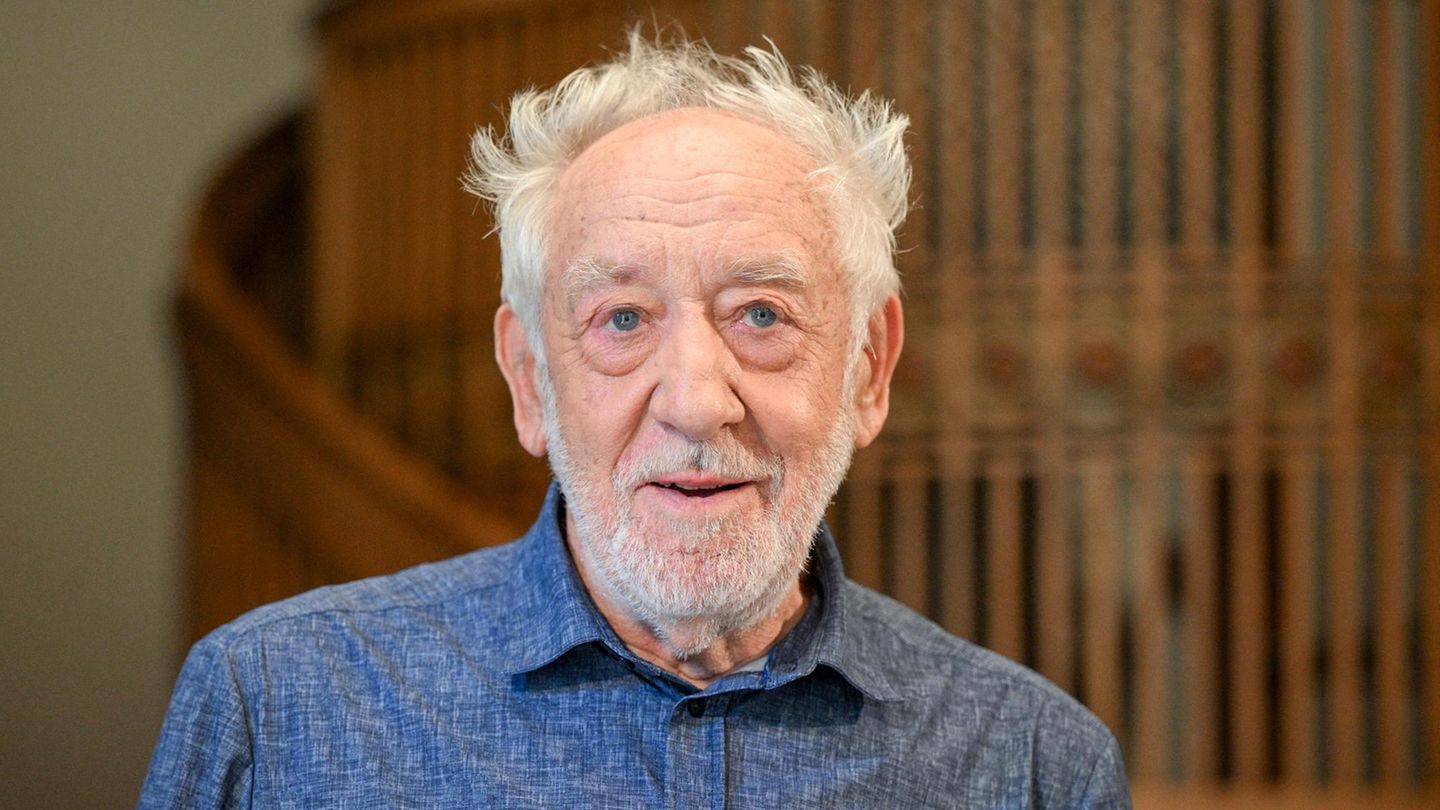

Jens-Christian Wagner ist seit Oktober 2020 Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

(Foto: imago images/ari)

An diesem Sonntag gedenkt Buchenwald der Befreiung des Konzentrationslagers vor 80 Jahren. Werden auch AfD-Mitglieder teilnehmen?

Privat kann Björn Höcke die Gedenkstätte Buchenwald sehr gerne besuchen und sich in der Ausstellung zur Geschichte des Konzentrationslagers darüber informieren, wohin Antisemitismus und Rassismus führen können. Allerdings haben Funktionäre und Mandatsträger der AfD nicht die Erlaubnis, an Veranstaltungen der Stiftung teilzunehmen, insbesondere nicht an Gedenkveranstaltungen wie der zum 80. Jahrestag der Befreiung. Wir wollen den Überlebenden und ihren Angehörigen nicht zumuten, während der Gedenkveranstaltungen neben Personen zu sitzen, die ihr Leid notorisch kleinreden oder sogar leugnen. Das heißt, Björn Höcke und auch allen anderen Landtagsabgeordneten der AfD und Mandatsträgern ist es nicht erlaubt, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen.

Obwohl er unerwünscht war, kam Höcke 2017 trotzdem zu einer Gedenkveranstaltung. Was passiert, wenn er auch dieses Jahr wieder versucht, an dem Gedenkakt teilzunehmen?

Wenn er kommt, dann werden wir ihn, wie schon 2017, dazu auffordern, den Ort zu verlassen. Alles, was der Würde des Ortes widerspricht, bleibt draußen. Die Würde des Ortes sollte nicht gestört werden. Daher ist an dem Tag die Polizei vor Ort, um Störungen zu verhindern.

Wie gedenken Sie des 80. Jahrestages der Befreiung?

Wir haben ein umfangreiches Programm mit Lesungen, Zeitzeugengesprächen und einer Outdoor-Ausstellung rund um den Jahrestag organisiert. Im Mittelpunkt steht der große Gedenkakt am 6. April. Für den Gedenkakt erwarten wir etwa zehn Überlebende. Sie sind alle weit über 90 Jahre alt, der älteste 102. Der Jahrestag wird vermutlich der letzte runde Jahrestag sein, an dem Überlebende teilnehmen. Das macht den diesjährigen Gedenkakt besonders.

Bei dem Gedenkakt werden der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und der thüringische Ministerpräsident Mario Voigt sprechen. Ursprünglich war auch der israelisch-deutsche Historiker Omri Boehm als Redner eingeladen. Warum wurde er wieder ausgeladen?

Zunächst: Ich schätze Omri Boehm, der Enkel einer Holocaust-Überlebenden ist, als einen international geachteten deutsch-israelischen Philosophen. Wir haben uns von ihm eine ethisch fundierte Rede zur Unteilbarkeit der Menschenrechte und zum Verhältnis von Geschichte und Erinnerung erwartet - und die hätte er mit Sicherheit auch gehalten. Im Vorfeld der Gedenkveranstaltung meldete sich dann aber die israelische Botschaft und verlangte, Böhm, der die rechtsgerichtete israelische Regierung kritisiert hatte, nicht sprechen zu lassen. Es entwickelte sich leider ein Konflikt mit der Botschaft, in den die Überlebenden hineingezogen zu werden drohten. Um zu verhindern, dass sie noch weiter in den Konflikt hineingezogen und instrumentalisiert werden, haben wir die Notbremse gezogen und - nach einem vertrauensvollen Gespräch mit Omri Boehm - entschieden, die Rede auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben. Zum 80. Jahrestag sollen die Überlebenden im Mittelpunkt stehen und nicht ein Konflikt, der nichts mit ihnen zu tun hat. Dass ich gedrängt wurde, den Enkel einer Holocaust-Überlebenden nicht sprechen zu lassen, hat mich schockiert. Ausschließlich um die zum Jahrestag anreisenden Überlebenden vor einem von außen aufgedrängten Konflikt zu schützen, haben wir schweren Herzens die Rede verschoben.

Was ändert der Tod der Zeitzeugen für die Arbeit der Gedenkstätte?

Die Gedenkstättenarbeit ändert sich nicht. An den normalen Tagen ist hier ohnehin kein Überlebender. 99,9 Prozent aller Besucher treffen in Gedenkstätten keine Überlebenden an. Aber für die Erinnerungskultur und für den Stellenwert der Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen ändert der Abschied von den Zeitzeugen extrem viel.

Was genau?

Bis jetzt haben die Überlebenden einen Schutzschirm über die Gedenkstättenarbeit und die Erinnerungskultur gespannt. Immer wenn es Angriffe auf Gedenkstätten gab oder Sparorgien vonseiten der Regierung drohten, haben sich die Überlebenden zu Wort gemeldet und protestiert. Und die Politik hat auch immer auf die Überlebenden gehört - bis jetzt. In fünf bis zehn Jahren existiert dieser Schutzschirm nicht mehr. Gleichzeitig löst der zunehmende zeitliche Abstand zu dem historischen Geschehen bei vielen Menschen bereits jetzt das Gefühl aus, sie hätten überhaupt nichts mehr mit dem Nationalsozialismus zu tun.

Woran machen Sie das fest?

Es gibt jedes Jahr Erhebungen, zum Beispiel die "Memostudien" der Stiftung Erinnerung, Verantwortung Zukunft (EVZ), mit frappierenden Befunden: Demnach glauben die meisten Deutschen, dass es in ihrer Familie keine Täter, sondern Opfer des Nationalsozialismus gegeben habe. Tatsächlich war es umgekehrt. Aber, wenn wir irgendetwas aus der Geschichte lernen wollen, dann müssen wir uns auch mit der Täterschaft auseinandersetzen. Daran hapert es nach wie vor.

Eine Studie der Jewish Claims Conference belegt, dass das Wissen um den Holocaust bei jungen Menschen schwindet. Wie genau versuchen Sie, junge Menschen mit Ihrer Bildungsarbeit zu erreichen?

Durch die Kürzungen des Geschichtsunterrichts haben Schüler weniger Vorwissen als noch vor zehn Jahren. Und es spuken heute auch mehr digital verbreitete Desinformationen in den Köpfen der jungen Menschen. Wir setzen in der Betreuung vor Ort auf intensive Vorbereitung, also Zeit. Wir haben uns vom klassischen Format der Führung verabschiedet, weil wir davon ausgehen, dass nicht so viel dabei hängen bleibt, wenn eine Person etwas erzählt und die anderen zuhören. Dagegen legen wir einen Schwerpunkt auf diskursive Formate in kleinen Gruppen mit intensiver Betreuung. Wir setzen auf Formate, die das sogenannte entdeckende oder forschende Lernen beinhalten.

Wie genau sieht das aus?

Wir wollen, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen. Die Schüler arbeiten selbst mit historischen Quellen. In unserer Restaurierungswerkstatt untersuchen die Schüler gemeinsam mit unserer Restauratorin Fundstücke aus dem Lagergelände, wie einen Essnapf, in den eine Häftlingsnummer oder eine Botschaft eingraviert ist. Die Schüler können dann das Schicksal dieser Person im Lager herausfinden. Über diese Formate vor Ort, aber auch über digitale Formate wollen wir das Geschichtsbewusstsein stärken und Urteilsvermögen schärfen.

Und wie erreichen Sie die Menschen digital?

Vor eineinhalb Jahren haben wir die App "Den Dingen auf der Spur" auf den Markt gebracht. In dieser App können Nutzer ausgewählte Fundstücke 3D-animiert anschauen. Das ist als Alternative zum Gedenkstättenbesuch, aber auch als Vor- und Nachbereitung eines Gedenkstättenbesuchs, gedacht. Zudem sind wir in den sozialen Medien aktiv. Wir versuchen, so viele Menschen wie möglich mit unseren historisch seriösen, wissenschaftlich basierten, quellengestützten Informationen im Netz zu erreichen. Wir stellen uns derzeit die Frage, wie lange wir noch auf X sind. Die Entwicklung der Plattform unter Elon Musk ist besorgniserregend.

Aber Sie haben auf X im Unterschied zu anderen Bildungsstätten bislang nicht verlassen.

Das Hauptargument, X zu verlassen, ist, dass X eine Plattform ist, die von einem Rechtsextremen betrieben wird. Er nutzt die Plattform für rechtsextreme Propaganda und setzt gezielt Desinformationen in die Welt. Den Desinformationen und der Fake History auf X wollen wir etwas entgegensetzen, deshalb bleiben wir - zumindest vorerst.

Mit Jens-Christian Wagner sprach Rebecca Wegmann