Für das vom Weißen Haus angezettelte internationale Börsenmassaker gibt es einige Erklärungsansätze. Sicher ist: Donald Trump wettet so groß wie nie. Bleibt der US-Präsident dabei - oder zieht er zurück?

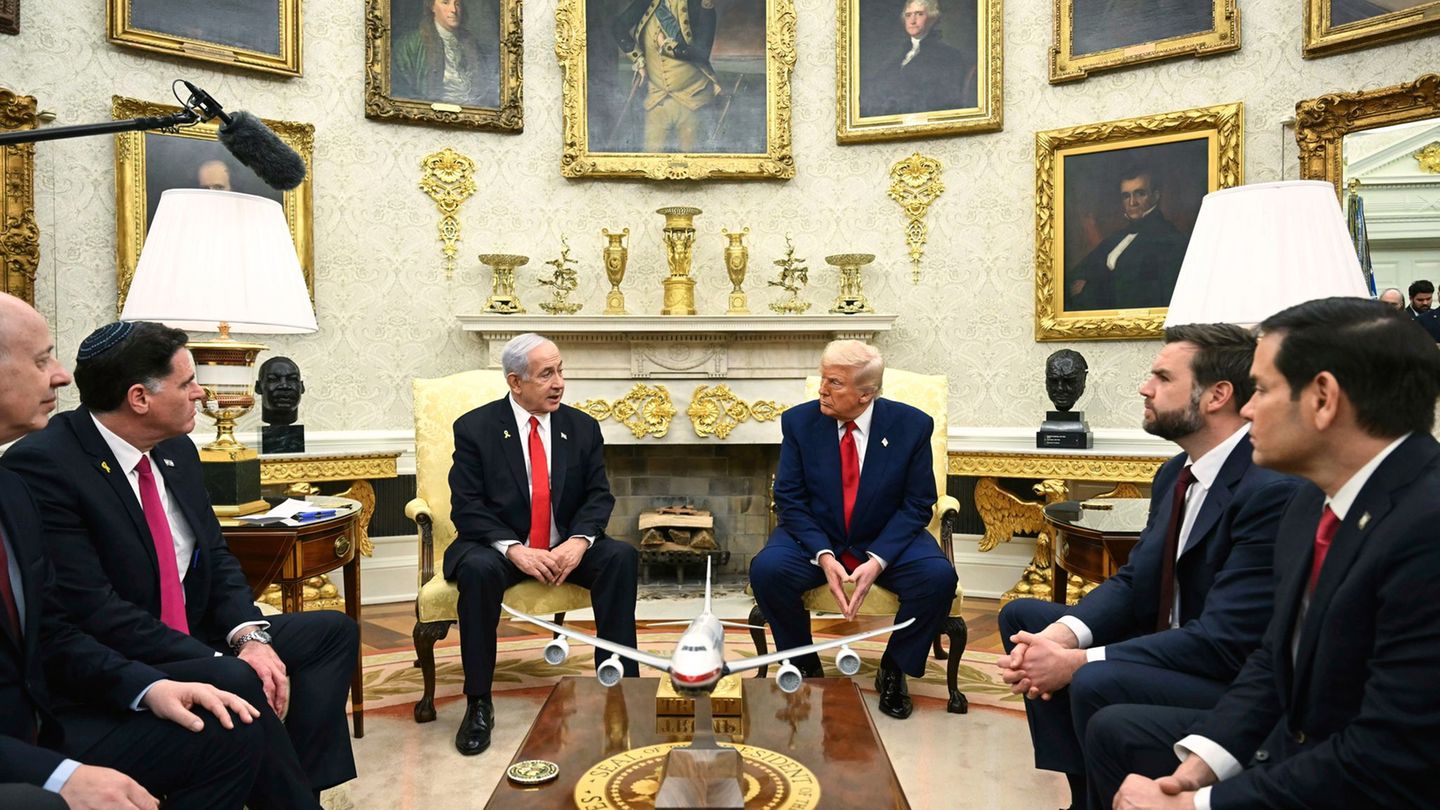

Während sich wegen der US-Importzölle für die Waren der Welt am Wochenende die Ängste vor einem Montagsmassaker an den Börsen auswuchsen, spielte US-Präsident Donald Trump Golf bei einem Seniorenturnier in Florida. Einen seiner Abschläge postete er bei "Truth Social", inklusive Applaus von Umstehenden. Handelsminister Howard Lutnick gab sich derweil im Fernsehen begeistert. "Die Armee von Millionen und Millionen Menschen, die kleine Schrauben in iPhones eindrehen, diese Dinge werden nach Amerika kommen." Aber automatisiert, unter Aufsicht von Ingenieuren, gewartet von Mechanikern und Elektrikern. Derzeit lässt Apple rund 90 Prozent seiner iPhones in China herstellen.

Macht Trump derzeit tatsächlich Industriepolitik, mit dem größtmöglichen Hammer und im wahrsten Sinne des Wortes ohne Rücksicht auf Verluste? Dann ginge er mit den umfassenden Zöllen auf praktisch alle Importe die größte politische und wirtschaftliche Wette seines Lebens ein. Der Einsatz wäre gigantisch: die US-Wirtschaft, damit sein Vermächtnis und die politischen Schicksale seiner Mitstreiter. Es wäre ein Tabula-Rasa-Moment, der die Weltwirtschaft neu ordnet und mehrere Jahrzehnte von Freihandelspolitik im Handstreich beendet.

Trump versucht es mit einer wirtschaftlichen Kanonenbootpolitik unter aller Augen, wie sie die westliche Welt wohl seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat. Trump äußerte sich entsprechend: Solange es ein US-Handelsdefizit gebe, so lange blieben auch die Zölle. Verhandlungen seien nicht gewollt, fügten hochrangige Regierungsmitglieder hinzu. Die Unternehmen aller Industrieländer müssen sich demnach in den Dienst der US-Wirtschaft stellen. Die Argumentation setzt sich so zusammen:

Der Grund. Es ergebe keinen Sinn, die Jobs der herstellenden Industrie in Niedriglohnländern zu haben, wo schlimmste Arbeitsbedingungen herrschen, deren Produkte für Spottpreise zu importieren und damit die eigene Wirtschaft im Würgegriff zu halten.

Die Lösung. Um mehr Industrie anzulocken, verteuern wir mit Zöllen die Importe ausländischer Produkte. Wer weiterhin eine Chance auf dem US-Markt haben will, muss seine Waren vor Ort herstellen.

Die Nebeneffekte. Verbraucher würden sich rational für diese einheimischen Produkte entscheiden, weil sie günstiger sind. Das Außenhandelsdefizit der Vereinigten Staaten verschwände und damit potenziell auch der Abfluss des Dollars sowie das Schuldenproblem, was die USA schon lange plagt.

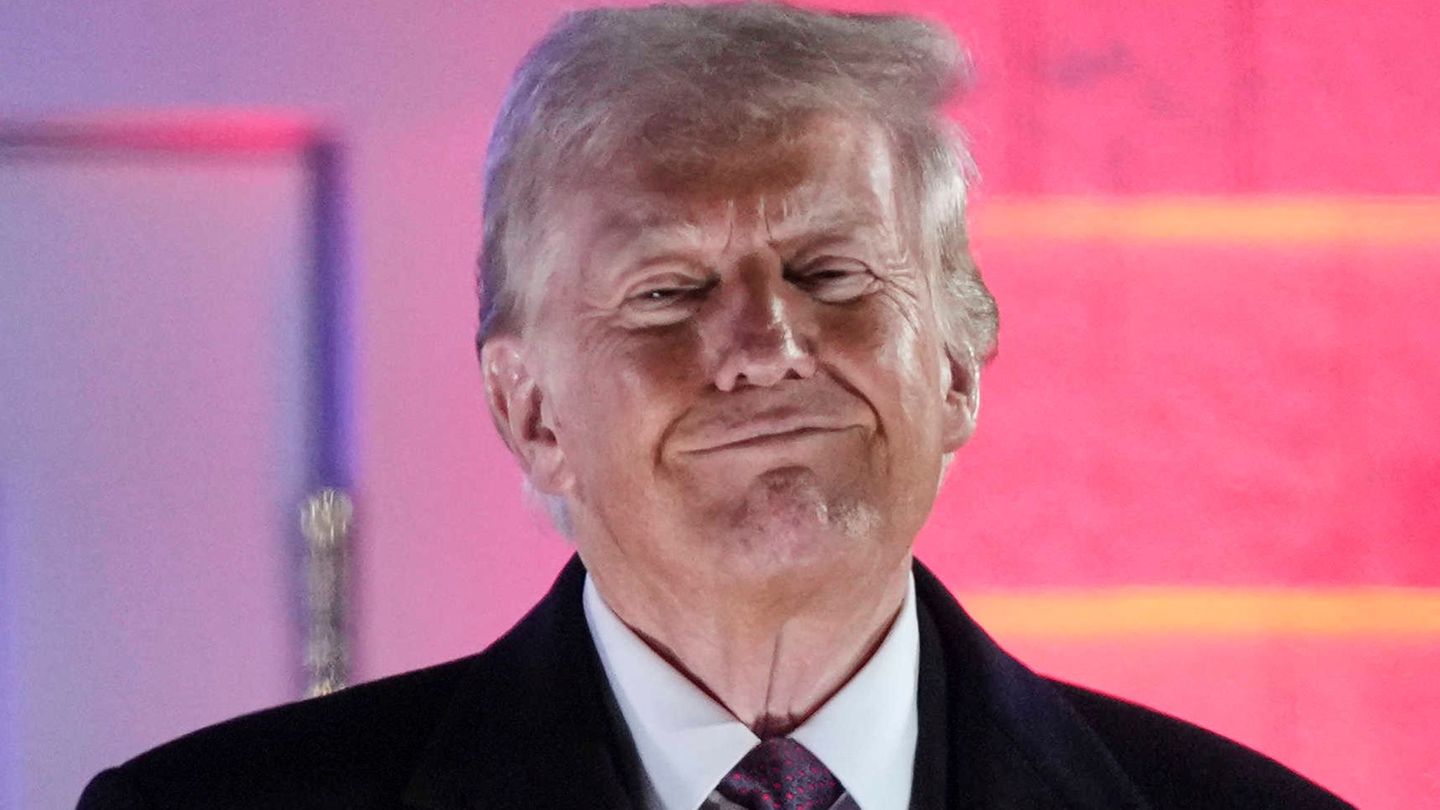

Allerdings ist dies eine zusammengestückelte Argumentationsfolge aus Trumps Aussagen und denen seines Teams. Eine koordinierte Strategie der US-Regierung ist nicht bekannt. "Niemand weiß, was zum Henker vor sich geht", wurde etwa ein enger Mitarbeiter aus dem Weißen Haus von "Politico" zitiert, bevor Trump den Zollkrieg in der vergangenen Woche lostrat. Stattdessen geschieht, was Trump möchte, während alle Augen auf ihn gerichtet sind. So wie er es gerne hat, damit alle nervös auf der Stuhlkante herumrutschen, ihn und jeden seiner Fingerzeige stundenlang in Talkrunden diskutieren.

Es soll sich etwas ändern

So radikal Trumps Vorgehensweise auch ist und so wenig sich Republikaner und Demokraten in vielen Dingen einig sind: Alle meinen, im eigenen Land müsse sich etwas ändern, um auf die gesellschaftliche Unzufriedenheit zu reagieren. Hervorgerufen wurde die von permanenten Alltagssorgen über die finanzielle Situation und dem Eindruck, es ändere sich trotz aller politischen Versprechen für einen selbst am Ende trotzdem kaum etwas. Das Vertrauen in staatliche Institutionen ist in den Vereinigten Staaten historisch niedrig, es liegt bei rund 20 Prozent. Das Problem ist hausgemacht. Die USA waren die größten Verfechter der Globalisierung. Sie gaben dem Druck der Unternehmen nach, die mit ihrer günstigeren Produktion im Ausland mehr Profit in den USA machen wollten.

Viele Industriejobs wanderten ins Ausland, insbesondere nach Mexiko und China. Dann kamen die Billigimporte ausländischer Unternehmen, die zwar viele Produkte wie Unterhaltungstechnik erschwinglich hielten, aber zugleich auch die Löhne in den USA niedrig. Die Finanzkrise ließ die Blase platzen und legte ein gesellschaftliches Problem frei, das sich durch die Corona-Krise noch einmal verschärft hat: die schiefe Einkommens- und Wohlstandsverteilung, gepaart mit einem löchrigen sozialen Sicherungssystem. Trump hatte bereits seinen ersten Wahlsieg 2016 wegen der Unzufriedenheit über dieses unerfüllte Versprechen über eine Globalisierung errungen, von der keineswegs alle profitierten.

Die Corona-Krise im Wahljahr 2020 konnte Joe Biden vorübergehend für sich nutzen, er gewann die Wahl. Der Demokrat verfolgte eine andere wirtschaftspolitische Strategie: Biden behielt zwar die Zölle aus Trumps erster Amtszeit größtenteils bei und verhängte später auf Elektroautos aus China eine 100-Prozent-Einfuhrgebühr und auf Solarzellen 50 Prozent. Zuvor hatte er Gesetzesprojekte mit Anreizen für moderne Industrien auf den Weg gebracht, lobte Subventionen für Firmen aus strategischen Sektoren wie der Chipindustrie aus, die ihre Produktion in den USA auf- oder ausbauen würden. Anreize für den Umbau zu erneuerbaren Energien sollten neue, attraktive Industriejobs schaffen.

Doch Bidens Regierung kämpfte mit Inflation und ihren Folgen, die langfristig ausgelegte Industriepolitik war den Wählern angesichts ihrer finanziellen Alltagssorgen nicht genug. Auch daran scheiterten die Demokraten, verloren das Weiße Haus und beide Kongresskammern. Trump behauptet nun, strukturelle Industriepolitik sei viel einfacher - alles sei mit dem Druck von Zöllen lösbar. Statt wie Biden Geld für Subventionen auszugeben, flösse es jetzt in die Staatskasse, was Steuersenkungen möglich mache.

Enormer politischer Druck

Bleibt Trump bei seinem aggressiven Kurs und steuert die USA damit in die Rezession, dürften er und die Republikaner in ihren Wahlbezirken unter enormen politischen Druck geraten. Der Präsident müsste darauf hoffen, dass die US-Amerikaner für seine Vision eines neu industrialisierten Mittleren Westens möglicherweise viele Jahre finanziell leiden wollen. Zudem fehlen Fachkräfte für den schnellen industriepolitischen Kurswechsel. Bereits jetzt gibt es nicht genügend qualifizierte Angestellte, um Industriejobs zu füllen. Etwa die Hälfte der produzierenden US-Unternehmen habe offene Stellen, für die sie kein geeignetes Personal fänden, schreibt das "Wall Street Journal": "Der größte Arbeitermangel seit 50 Jahren."

Es könnte auch sein, dass Trump die Kriegserklärung nicht durchzieht, sondern hardball spielt, also aggressiv und so kompromisslos wie möglich vorgeht. Dann wäre ein mögliches Kalkül, dass Unternehmen schon wegen der kurzfristigen Chaoskampagne ankündigen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. So wie es der taiwanesische Chiphersteller TSMC bereits getan hat. Danach könnte Trump die Zölle gönnerhaft wieder einkassieren und sich als Dealmaker feiern lassen, der mit härtesten Bandagen für die USA gekämpft und gesiegt hat. Mindestens 50 der von "Vergeltungszöllen" betroffenen Länder hätten bereits um Gespräche gebeten, sagte Trump am Wochenende.

Im Bundesstaat Michigan im Mittleren Westen, der wie kein zweiter von der Autoindustrie abhängt, spüren die Hersteller und ihre mittelständischen Zulieferer bereits die Auswirkungen der Stahl- und Aluminiumzölle, die Trump vor einigen Wochen eingeführt hatte, berichtet das "Wall Street Journal". Dazu kommen nun die allgemeinen Zölle auf China, Kanada und Mexiko. Autoteile, die in Detroit und Umland verbaut werden, kommen häufig aus diesen Ländern. Die einflussreiche Gewerkschaft United Auto Workers, die im Wahlkampf die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris unterstützt hatte, stellte sich vorsichtig hinter Trump: Das derzeitige Durcheinander sei es wert, sollten tatsächlich auf breiter Front Industriejobs zurückkehren.

Fast alle Experten sagen jedoch, dies sei im großen Maßstab kaum vorstellbar. Bereits in Trumps erster Amtszeit hatten seine Aluminium- und Stahlzölle nicht den angekündigten Effekt. Andere warnen apokalyptisch, Trump stürze die USA und die Welt in den Abgrund. Sogar solche aus der Wirtschaft, die den Republikaner wieder im Weißen Haus sehen wollten, haben sich abgewandt. Sollte Trump die Zölle beibehalten, drohe ein "weltwirtschaftlicher nuklearer Winter", schrieb etwa der Milliardär Bill Ackman, sonst ein Verfechter Trumps. Die Investitionsbank JPMorgan sieht die Rezessionswahrscheinlichkeit inzwischen bei 60 Prozent.

Behält Trump recht, reiht er sich in die Riege der großen Präsidenten der Vereinigten Staaten ein. Als einer, der praktisch alle warnenden Wirtschaftswissenschaftler mit seinem Bauchgefühl als "Dealmaker" widerlegt hat. Verliert er, wird er trotzdem das Gegenteil behaupten. So wie an diesem Montag. Während die Börsenkurse weltweit abstürzten, brüstete sich Trump mit niedrigeren Verbraucherpreisen und "null Inflation". Das stimmt zwar bereits jetzt nicht, wird sich aber noch weiter von der Wahrheit entfernen. Sobald die Zölle mit voller Wucht durchschlagen und die Alltagssorgen der Menschen vergrößern.