Wer bei Eventim ein Konzertticket bucht, kriegt durch suggestive Nutzerführung noch eine Versicherung aufgedrängt. Ein Gericht untersagte das, Eventim macht trotzdem weiter.

Eigentlich will man nur ein Festivalticket kaufen. Im Prinzip ganz simpel, aber mitten im Prozess, nach dem Klick auf "Weiter zur Kasse" wird's kompliziert: In einem kleinen Fenster wird einem zum zweiten Mal eine Ticketversicherung empfohlen. Eigentlich müsste hier irgendwo ein Button mit der Aufschrift "Weiter" oder "Tickets kaufen" zu finden sein. Aber nichts davon.

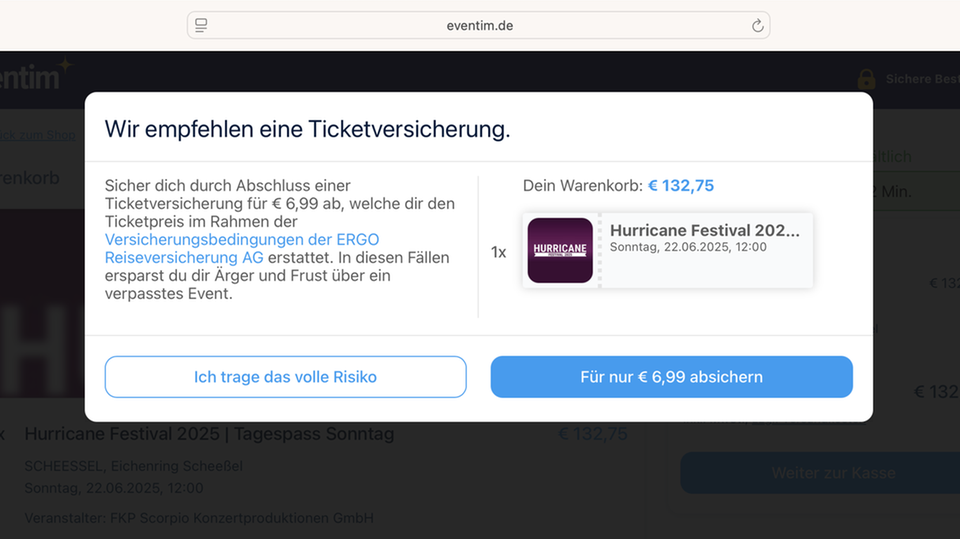

Stattdessen steht auf einem auffälligen Button unten rechts "Für nur € 6,99 absichern". Und auf dem einzigen anderen Button steht "Ich trage das volle Risiko".

Bei Eventim müssen Fans "das volle Risiko tragen", um einfach nur Tickets zu kaufen

Bei Eventim müssen Fans "das volle Risiko tragen", um einfach nur Tickets zu kaufen

© Screenshot eventim.de (5. Mai)

Und tatsächlich: Wer schlicht nur das Ticket bei Eventim buchen will, muss diesen Button klicken. "Ich trage das volle Risiko". Immer noch. Dabei hatte der Bundesverband Verbraucherzentralen (vzbv) gegen diese Art der manipulativen Nutzerführung geklagt, und im entscheidenden Punkt vorm Oberlandesgericht Bamberg recht bekommen.

Gericht: Eventim führt Kunden in die Irre

Das Gericht beanstandete die Kombination aus mehrfachen Nachfragen und dem irreführenden Text auf dem Button als "unzulässige Beeinflussung" des Kunden. "Denn mit der Formulierung 'das volle Risiko' verbindet der durchschnittliche Verbraucher die Vorstellung", schreibt das Gericht, "dass er ohne Abschluss der Versicherung nunmehr den Verlust des Kaufpreises hinnehmen muss, wenn ein Besuch des Konzerts, gleich aus welchen Gründen, scheitert." Wenn aber ein Konzert zum Beispiel abgesagt wird, muss natürlich der Veranstalter für den Verlust einstehen.

Man kann davon ausgehen, dass das Unternehmen weiß, was es tut. Denn solche Klickstrecken werden auf allen größeren Shoppingwebsites bis ins kleinste Detail optimiert, auf die genaue Wortwahl hin, auf Farben, Schriftgrößen und Menge an Informationen pro Zwischenschritt. Und CTS Eventim, wie das Unternehmen mit vollem Namen heißt, ist kein kleiner Shop, sondern ein börsennotierter Konzern mit 2,8 Milliarden Euro Umsatz.

147 Millionen Tickets im Jahr verkauft

Eventim lebt von eigenen Konzertveranstaltungen wie "Rock am Ring" oder dem "Hurricane"-Festival (über Tochterunternehmen). Von Veranstaltungsorten, wie zum Beispiel der Berliner Waldbühne. Und vom Ticketverkauf. Insgesamt 147 Millionen Karten hat Eventim allein vergangenes Jahr an die Fans vertickt. Da macht es schon einen Unterschied, wenn man da noch eine Versicherung dazu verkaufen kann.

Wie viele Kunden eine Ticketversicherung abschließen und wie oft der Versicherer Ergo Ersatz leistet, das will Eventim dem stern offenbar nicht verraten: Trotz wiederholter Anfragen blieb eine Antwort aus. Und obwohl das Oberlandesgericht Bamberg bereits Anfang Februar das Urteil verkündete und eine Revision explizit ausschloss, hat Eventim seine Website bis Redaktionsschluss nicht angepasst. (Der Screenshot oben ist vom 6. Mai.)

Eventim spielt auf Zeit

Stattdessen legte das Unternehmen eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH ein. Ein Rechtsmittel, das wenig Aussicht auf Erfolg hat. Aber es verschafft noch etwas Zeit, in der man weiter Kunden in die Ticketversicherung drängeln kann.

Es ist vielfach üblich, Kunden eine Versicherung zum gekauften Produkt anzubieten. Amazon oder Mediamarkt zum Beispiel machen das bei vielen Geräten, die sie verkaufen – wenn auch deutlich dezenter. Und höflicher. Davon abgesehen halten Verbraucherschützer wenig von dieser Art Versicherungen. Meistens stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht. Und Konzerttickets lassen sich in der Regel leicht weiterverkaufen, wenn dem Fan etwas dazwischenkommt.

Das irreführende Vorgehen von Eventim mag dreist sein, allein stehen sie damit nicht. "Viele Unternehmen gestalten ihre Webseiten derart manipulativ, dass Verbraucher:innen zu Entscheidungen gedrängt werden, die sie sonst nicht treffen würden", sagt Jana Brockfeld, Rechtsreferentin des vzbv. "Solche, auch als Dark Pattern bezeichneten Designtricks sind in der EU durch den Digital-Service-Act verboten, aber im Netz immer noch ein ständiges Ärgernis."

1 day ago

1 day ago