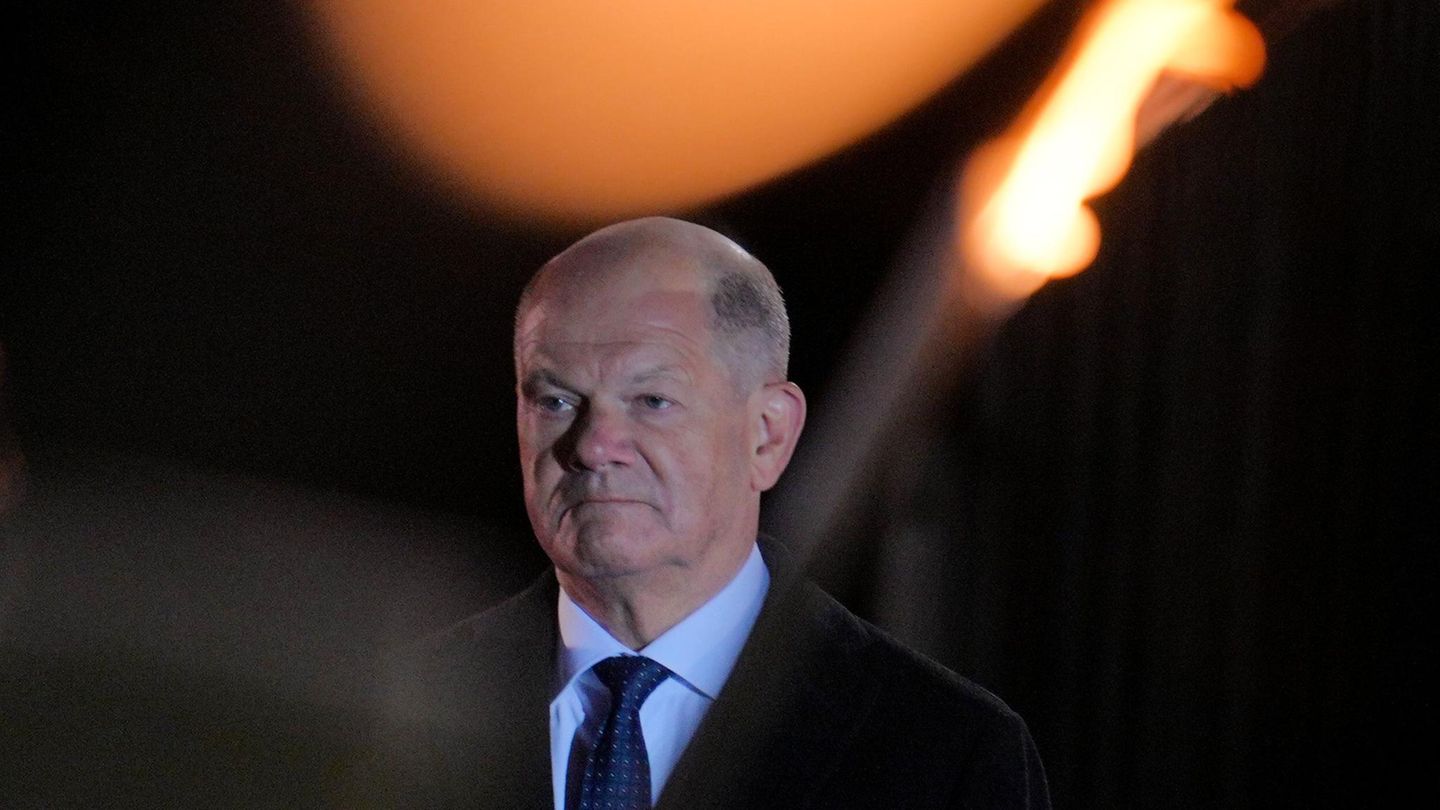

Er geht so leise, wie er kam. Doch das Mysterium bleibt: Warum wollte Olaf Scholz überhaupt Kanzler werden? Was trieb ihn an? Lauter Rätsel, die bis heute nicht entschlüsselt sind - und man fragt sich, ob Scholz selbst einigermaßen plausible Antworten dafür hat.

Weder seinem politischen Geschick noch seiner Rhetorik oder gar seiner - so gut wie nicht existenten - Ausstrahlung hat Olaf Scholz seine Kanzlerschaft zu verdanken. Dass die SPD und er die Bundestagswahl 2021 knapp gewannen, hatte vor allem mit Unvermögen der Union zu tun. Sie beging den Fehler, nach wochenlangem Streit Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten zu machen, obwohl CSU-Chef Markus Söder in Umfragen klar vorn lag. Aber Glück braucht es nun mal auch in der Politik.

So wurde Scholz Kanzler und zeigte recht bald, dass ihn der Job, ein heikles Gebilde wie die Ampel zusammenzuhalten, mächtig überforderte. Sein hohes Maß an Selbstüberschätzung, das bis heute anhält, ging einher mit einem gravierenden Defizit, das der Sozialdemokrat schon früh offenbarte: die Unfähigkeit zu kommunizieren, dem Volk die Lage sowie politische Vorhaben zu erklären und sich dabei einigermaßen nahbar zu zeigen, wie es die Bevölkerung von Angela Merkel 16 Jahre lang kannte. Scholz bemühte sich, den Stil der Ex-Kanzlerin - abwarten, Stimmungen erfassen und ab und an eine Rede halten - zu kopieren. Statt "Mutti" wollte er sich als "Onkel OIaf" präsentieren, der alles laufen lässt und sich erst dann äußert, wenn klar ist, wohin die Reise geht.

Das ging bekanntlich voll daneben. Der SPD-Politiker hatte - anders als die Christdemokratin - nicht die rhetorischen Mittel, nicht die Ausstrahlung, nicht die Empathie, diesen Kurs zu fahren. Dass er es trotzdem jahrelang versuchte, trug wesentlich zum Ende der Ampel-Koalition bei. Denn Scholz hatte versprochen: "Wer Führung bestellt, der kriegt sie auch." Bald zeigte sich: Wer bei diesem Kanzler etwas bestellt, erhält nichts. Der Satz aus dem Wahlkampf 2021 steht mittlerweile als Symbol für die dramatisch tiefe Kluft zwischen Eigenwahrnehmung und Außenwirkung in der Berufspolitik. Scholz wurde als schwach wahrgenommen. Kaum jemand wusste, wofür er stand und wohin er das Land lenken wollte.

Ein kurzer Lichtblick

Der Sozialdemokrat blieb in den ersten Monaten seiner Regierungszeit unsichtbar, er schwieg und schwieg und schwieg. Das Land begann zu grübeln: Wer ist Olaf Scholz? Warum wollte der Mann überhaupt Kanzler werden? Was treibt ihn an? Lauter Rätsel, die bis heute nicht entschlüsselt sind - und man fragt sich, ob Scholz selbst einigermaßen plausible Antworten dafür hat, außer vielleicht: Ich wollte mal das ganze Land regieren. Auch wenn man ihm zugutehalten muss, dass die Ampel mit ihren drei Parteien unterschiedlicher politischer Vorstellungen schwierig zu managen war, so waren der Ansehens- und Vertrauensverlust für den Kanzler gleich zu Beginn seiner Amtszeit eklatant. Er gab keinen Halt, sondern brachte die vor Angst taumelnde Gesellschaft weiter ins Wanken.

Was für ein starker Regierungschef Scholz hätte sein können, zeigte er in seiner Zeitenwende-Rede, in der er Deutschland ohne Wenn und Aber an die Seite der Ukraine stellte und militärische Notwendigkeiten der Zukunft aufzeigte. Da trat endlich ein Staatsmann auf, der die Zeichen der Zeit erkannt hatte. Doch folgten Halbherzigkeiten und Hinhaltetaktiken. Der Kanzler machte sich von US-Präsident Joe Biden abhängig, vergrätzte europäische Partner und ließ die Ukraine immer wieder um Waffen betteln. Der linke, pazifistische Flügel der SPD um den damaligen Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich hatte Scholz im Griff.

In der Taurus-Debatte zeigte sich eine Charaktereigenschaft des Sozialdemokraten, die überhaupt nicht gut ankommt in der Mitte der Gesellschaft: seine unerträgliche Arroganz. Über Monate verzichtete er, sein Nein zur Taurus-Lieferung an die Ukraine öffentlich zu erklären. Scholz stellte sich so dar, als sei er der Einzige im Land mit Durchblick - eine Vermessenheit. Mützenich lobte ihn dafür auf einem SPD-Parteitag, in Peking von China "die Zusage" erhalten zu haben, dass "niemals Atomwaffen eingesetzt werden dürfen in kriegerischen Auseinandersetzungen". Und weiter: "Ich bin sicher, das hat uns vieles erspart." Es klang, als hätte Scholz schon einen Atomkrieg verhindert. Das mochte die SPD-Basis gern hören, war aber fern von dieser Welt und ihren Realitäten - eine Suggestion mit Folgen.

"Ein krasser Rechthaber"

Dass sich Scholz auf einem anderen Stern wähnte, zeigte sich nach den ersten Hochrechnungen der Europa-Wahl 2024. Es machte sprachlos, dass der Chef einer Koalition, der die Deutschen soeben den Totenschein ausgestellt hatten, keine Worte fand und die "Spiegel"-Redakteurin Marina Kormbaki auf ihre Bitte um Stellungnahme mit einem schnöden "Nö" abkanzelte. Selbst ein "nachher" oder "später" hätte genügt. Doch Scholz, der ewig Schweigende, merkte auch zweieinhalb Jahre nach dem Start der Ampel nicht, dass sein Verhalten als herablassend und ignorant und keineswegs als "besonnen" empfunden wird, wie er und sein Umfeld es immer wieder der Bevölkerung weismachen wollten. Erst tags darauf verkündete Scholz: "Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht." Für diese banale Erkenntnis brauchte der erste Mann des politischen Machtapparats der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich fast 24 Stunden.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wählte die falschen Worte, da sie autistische Menschen in Misskredit brachte. Ihr Befund über den Kanzler dürfte aber sehr nah an der Wahrheit gelegen haben: "Nach drei Jahren stelle ich fest, dass er geradezu autistische Züge hat, sowohl was seine sozialen Kontakte in die Politik betrifft als auch sein Unvermögen, den Bürgern sein Handeln zu erklären. Man erreicht ihn nicht, weil er ein krasser Rechthaber ist." Diese Unbelehrbarkeit, das Verharren in einer Blase mit wenigen Einflüsterern, führte auch dazu, dass Scholz erneut als Kanzlerkandidat antrat, obwohl Verteidigungsminister Boris Pistorius das Zeug dazu gehabt hätte, Friedrich Merz zu schlagen.

Mitunter präsentierte Scholz seine Unzulänglichkeiten im zwischenmenschlichen Miteinander öffentlich. Man denke nur an die irritierende Szene im Bundestag, als er sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage mit SPD-Fraktionschef Mützenich unterhielt und Saskia Esken hinzukam. Scholz sah sie kurz an und drehte dann kommentarlos ab. Die SPD-Vorsitzende breitete hilflos fragend die Hände aus, eine Geste, die bedeutete: Was war das denn?! Ein führender FDP-Politiker sagte einmal: "Scholz empfindet offenbar ein regelrechtes Lustgefühl dabei, Dinge an sich abperlen zu lassen nach dem Motto: Haut nur drauf, das interessiert mich nicht."

Schönreden bis zum Schluss

So rätselhaft wie sein Agieren als Kanzler war, so war auch sein Verhalten im Wahlkampf, als Scholz plötzlich kämpferisch, humorvoll und mitreißend redete und selbst vor Populismus nicht zurückschreckte, als er etwa so tat, als gingen die Milliarden für die Unterstützung der Ukraine allein zulasten sozial Schwacher in Deutschland. Nur glaubte man ihm da so gut wie nichts mehr. In einem der TV-Duelle vor der Wahl antwortete Scholz auf die Frage, was er als schlimmer empfinde, "zu lügen oder belogen zu werden": "Beides ist schlimm. Lügen sollte man überhaupt nicht." Das sagte jemand, der sich als Zeuge in Untersuchungsausschüssen zum Cum-Ex-Skandal auf Gedächtnislücken berief, die Kenner der Materie kaum für möglich halten.

Scholz' übersteigertes Selbstbewusstsein zeigte groteske Züge. Obwohl die deutsche Wirtschaft in seiner Ära schwere Zeiten durchlitt, was auch mit der Politik der Ampel zu tun hatte, behauptete Scholz noch kurz vor der Wahl und angesichts desaströser SPD-Umfrageergebnisse: "Ich glaube, es funktioniert vor allem und ausschließlich mit einem Kanzler Scholz." Auf dem jüngsten Kirchentag feierte sich der Kanzler für Weichenstellungen in die Zukunft. Denn: "Keine davon wird rückgängig gemacht." So kann man sich das eigene Schaffen schönreden. Die Wahrheit sieht so aus: Scholz scheidet als schlechtester Kanzler aus, den das Land bisher erlebt hat.